La marcia su Roma vista da Verona, il “terzofascio” fondato appena due giorni dopo San Sepolcro

di Giovanni Perez

Il ritorno dei reduci della Grande guerra, in ogni città dell’Italia vittoriosa, fu seguito dalla medesima situazione di scontro politico e sociale, che, soprattutto, si svolse nelle città del Nord. Quei reduci avevano vissuto Caporetto, il Grappa, il Piave e Vittorio Veneto, avevano messo in gioco la propria vita per il bene superiore della Patria, avevano condiviso nelle trincee un cameratismo che tutti li accomunava, oltre le loro differenze e le regioni di provenienza; avevano acquisito per il resto dei loro giorni lo spirito cameratesco del fronte, in cui risuonava l’eco delle urla, delle bombe, dei reticolati, delle tempeste di fuoco. Era una generazione divenuta adulta guardando in faccia la morte, e ora doveva troppo in fretta affrontare una nuova vita.

Finita quella guerra, presero corpo non pochi miti: quello della vittoria mutilata, primo di ogni altro. Gabriele d’Annunzio, una leggenda vivente, diffondeva anche in politica uno stile, fatto di canti, divise, gagliardetti e formule dal sapore antico, come il celebre “Eia, eia, alalà!”, conquistando l’italianissima Fiume, in un’impresa partita da Ronchi il 12 settembre 1919 e coronata con la visionaria Carta del Carnaro, prima del tragico epilogo.

I socialisti aizzarono le masse contadine e operaie, contrapponendo italiani contro italiani, cercando quella rivoluzione che doveva portare anche in Italia le soluzioni imposte in Russia dai bolscevichi guidati da Lenin. Ma a fronteggiare i sovversivi vi furono proprio molti di quei reduci, che, smessa la divisa da alpino o da granatiere, avevano indossato la camicia nera. Mussolini colse nella sua drammaticità l’impotenza della classe politica liberale, la sua inadeguatezza e incapacità di fronte alla drammaticità del momento. Incapacità di fronteggiare il «pericolo rosso» che, arrivato alla sua fase estrema nel “biennio rosso”, con l’occupazione delle fabbriche e gli scioperi generali, si scontrò con le squadre fasciste, formate dai reduci e dagli arditi, da nazionalisti, sindacalisti rivoluzionari, futuristi. Il tentativo di realizzare anche in Italia la rivoluzione socialista e comunista, con il suo progetto collettivista, la sua negazione della proprietà, della patria, dello Stato, della religione, fu sconfitto.

Furono anni in cui la lotta politica si combatté anche con la violenza, che oggi viene identificata solo con quella dello squadrismo, sebbene la realtà storica sia molto diversa, e si potrebbe cominciare con il ricordare il cruento episodio occorso ad Empoli, dove i socialisti uccisero e seviziarono diversi carabinieri e marinai, gettandone i corpi nell’Arno. Si potrebbe così continuare ricordando l’attentato al Teatro Diana e il tragico episodio dell’eccidio di Sarzana, che costò la vita a ben diciotto fascisti, cui era stato teso un agguato in un clima assurdamente festoso, da Rivoluzione francese. Questo era il clima e alla violenza dei social-comunisti, tra i quali si distinsero per ferocia gli “arditi del popolo”, si rispondeva con la violenza.

Nel medesimo crogiuolo, come si disse, finirono, in attesa di una sintesi, le varie reazioni spiritualistiche che si contrapposero al positivismo e al materialismo, una dottrina dello Stato espressione della nazione, i principi di una riforma della pedagogia e della Scuola, molte idee artistiche e letterarie oscillanti fra tradizione e modernità. In altri campi, s’imposero dottrine ispirate dal nazionalismo, dal sindacalismo rivoluzionario e dalla dottrina sociale della Chiesa, che invocavano il superamento delle concezioni economiche del liberismo e del socialismo. Da tutto questo retroterra fatto di dottrine, miti e simboli, attinse Mussolini per il suo tentativo rivoluzionario di edificare lo Stato nuovo, mentre altri elementi del primo programma fascista vennero invece messi da parte, come l’opzione repubblicana, in nome di un Fascismo come prosecuzione del Risorgimento nazionale.

Aderirono al fascismo filosofi provenienti dall’idealismo, come Giovanni Gentile, letterati e artisti, come Luigi Pirandello, Filippo Tommaso Marinetti, Mario Sironi ed anche scienziati, come Guglielmo Marconi e Orso Mario Corbino. Qualcuno ipotizzò che la nuova Italia fascista potesse creare un nuovo tipo umano, forgiato da una specifica etica; altri videro nella dottrina del corporativismo il superamento dell’egoismo capitalistico, così come della lotta di classe; altri ancora videro nel mito della “Giovinezza” l’occasione per realizzare una nuova idea di città, sperimentando inedite concezioni architettoniche e urbanistiche. Per quegli uomini nel simbolo del fascio non si intravedevano gli aspetti liberticidi del totalitarismo, ma quelli della ritrovata concordia nazionale, dell’appartenenza ad un comune destino, il prevalere del bene comune su quello degli egoismi di parte. Vennero perciò, nonostante le leggi del 1925 e la dittatura, come riconobbe il grande storico Renzo De Felice, gli “anni del consenso” al Regime, con tanto di riconciliazione con la Chiesa, al punto che in Mussolini si vide l’uomo della Provvidenza e il crocifisso, che era stato bandito dalle scuole, vi ritornò.

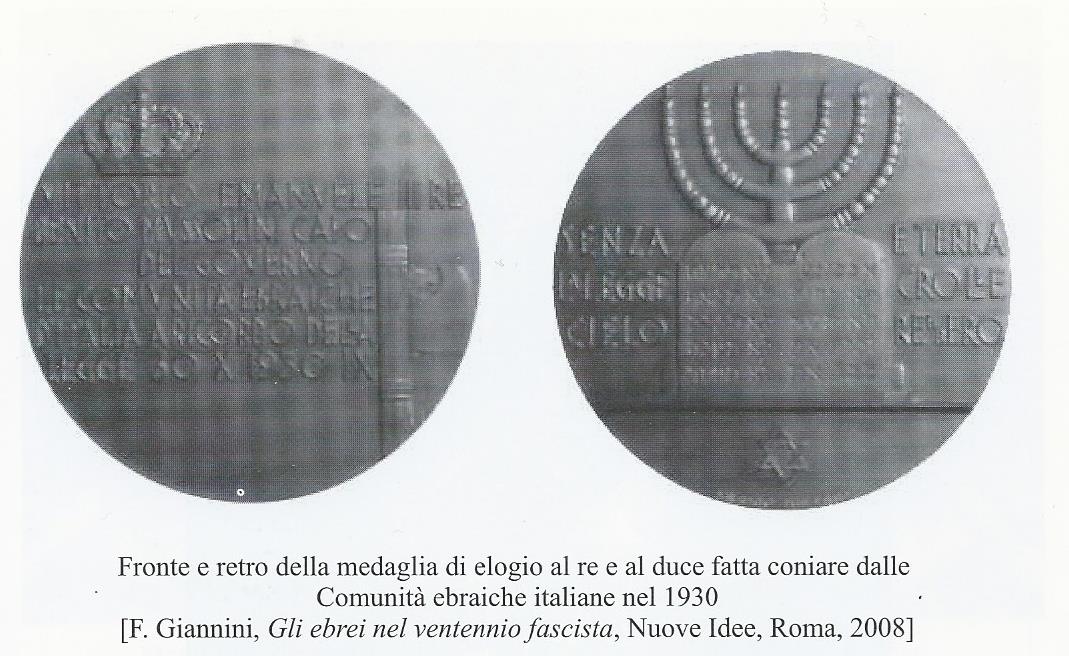

Quel consenso fu diffuso e sincero, almeno fino all’avvicinamento con la Germania e la promulgazione nel 1938 delle Leggi sulla difesa della razza italiana. Molti fascisti di origine ebraica, la cui storia non è stata ancora adeguatamente considerata, videro crollare la propria fede nel Regime, che loro stessi avevano contribuito a edificare; un nome per tutti loro, quello di Gino Arias, che fu tra i maggiori teorici del corporativismo.

Il primo Fascio di combattimento fu creato a Milano, in Piazza San Sepolcro, il 23 marzo del 1919. A Verona, dove fu fondato il Fascio Terzogenito soltanto due giorni dopo, su iniziativa di Italo Bresciani, Mussolini aveva vissuto alcune pagine molto significative della sua vita, come raccontò Carlo Manzini in un suo celebre libro Il Duce a Verona. Dal 1905 al 1938.

Anche da Verona i giovani fascisti partirono alla volta di Roma, e fu il 28 ottobre, quando, sotto la reggia sfilarono cinquantamila camicie nere, inneggianti alla grandezza della patria italiana. Il Re non volle spargimento di sangue e l’esercito li aveva perciò lasciati sfilare, semmai solidarizzando con loro, in nome proprio di quel comune “spirito del fronte” mai tramontato, così come del resto era accaduto a Napoli, il 23 precedente, quando vi fu una sorta di prova generale con un’adunata cui partecipò lo stesso Mussolini.

In terra scaligera aderiranno al fascismo eminenti protagonisti della cultura, non solo locale: Alberto de’ Stefani, Luigi Messedaglia, Guido Valeriano Callegari, Umberto Grancelli, Siro Contri, Paolo Bonatelli, Egidio Curi, Michele Lecce. A questi nomi aggiungerei Guido Fracastoro, discendente del ben più celebre e celebrato Girolamo e Bruno Aschieri, tra i fondatori agli inizi degli anni Trenta del Gruppo futurista veronese, poi intitolato a Umberto Boccioni.

Fracastoro fu autore di una rievocazione autobiografica che prende le mosse negli anni “della lotta anticomunista del dopoguerra”, in nome di una rivolta ideale poi sfociata nella rivoluzione del 28 ottobre, intitolata Noi squadristi, pubblicata nel 1939 e dedicata alla figura del padre, un fascista della prima ora, che conobbe appena, giusto in tempo per riceverne le consegne. Aschieri ci ha lasciato una gustosa rievocazione intitolata Squadrismo veronese in miniatura nel 1921, pubblicata nel 1934, in cui ricostruisce la genesi dell’Avanguardia studentesca fascista a Verona nel 1920.

Un po’ futurista si definì peraltro il settimanale “Audacia”. Organo di battaglia dei Fasci di Combattimento di Verona e Provincia”, diretto da Edoardo Malusardi, che uscì il 15 gennaio 1921, la cui consultazione per comprendere e ricostruire gli esordi del Fascismo veronese è ancora oggi essenziale.

Edoardo Pantano fu tra i giovani sostenitori di “Audacia” e oggi suo figlio Antonio, ha scritto un libro in cui si ricostruisce l’amicizia tra suo padre e Angelo Dall’Oca Bianca, il celebre artista che aderì convintamente al Fascismo e che aveva conosciuto Mussolini ancor prima della Grande guerra. Dall’Oca morì nel maggio del 1942, prima del crollo di quel mondo in cui aveva creduto, ma fece in tempo a progettare e costruire un “Villaggio” per i veronesi meno abbienti, che portava il suo nome ed è ancora oggi parzialmente abitato, quasi a testimoniare la metafora di una eredità incancellabile.

Pubblicato anche sul quotidiano L’Adige: https://www.giornaleadige.it/la-marcia-su-roma-vista-da-verona-il-terzofascio-fondato-appena-due-giorni-dopo-san-sepolcro/